Efecto Túnel Macroscópico: La Base del Nobel 2025 y la Computación Cuántica

Entrevistamos a Omar Osenda sobre el premio entregado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis.

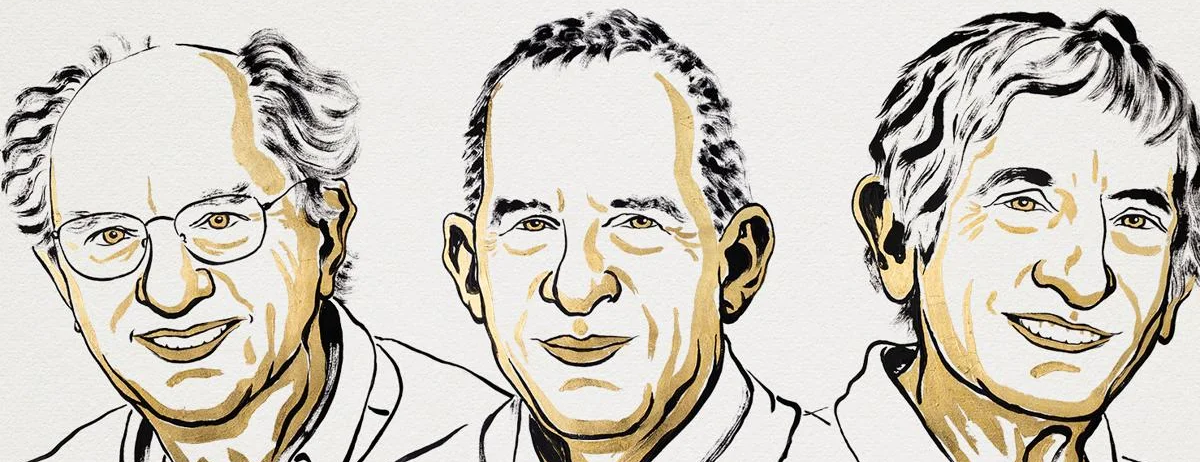

La Real Academia Sueca de Ciencias ha anunciado que el Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado conjuntamente a los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis. Los galardonados, quienes realizaron la mayor parte de su trabajo en instituciones estadounidenses, incluyendo la Universidad de California en Berkeley y Yale , son reconocidos por sus descubrimientos fundamentales en el campo de la mecánica cuántica aplicada, que han cimentado las bases de la próxima generación de tecnología digital. El premio se concede "por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico". Este logro representa un avance crucial al demostrar que las leyes singulares de la física cuántica —fenómenos que tradicionalmente se observan solo a nivel subatómico— son aplicables a sistemas de un tamaño suficiente para ser vistos y manipulados, como un chip de circuito eléctrico. Este experimento logró llevar la complejidad cuántica, que desafía la física clásica, al dominio de la ingeniería de estado sólido. Consultamos al Dr. Omar Osenda sobre la importancia del reconocimiento, las características del experimento que cimenta el premio y las actividades que desde la FAMAF se llevan a cabo en sintonía.

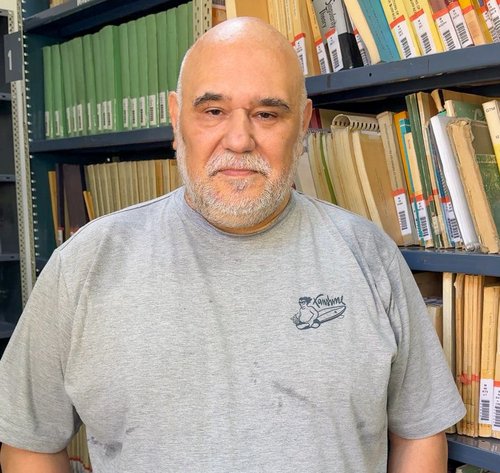

(El Dr. Omar Osenda es docente e investigador de FAMAF, investigador del Conicet, presidente de la AFAy de La Unión Iberoamericana de Sociedades de Física).

Entrevista al Dr. Omar Osenda

La Confirmación del Efecto Túnel Cuántico Macroscópico

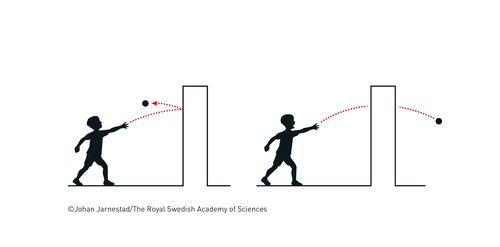

El efecto cuántico, el efecto túnel macroscópico, queda confirmado. El experimento se basa en lo siguiente: el efecto túnel se había observado hasta los años 80 solo en partículas muy pequeñas (como electrones o partículas alfa, que son núcleos de helio). Típicamente, en experimentos de dispersión se comprobaba que los proyectiles, que no debían pasar por ciertos lugares, lo hacían porque cuánticamente podían superar obstáculos. Hacer experimentos con proyectiles era el método más común en cuántica. Básicamente, en física de materiales, se utilizaban distintas partículas subatómicas; al arrojarlas, se podían inferir las propiedades del material. Así se descubrió el efecto túnel. La imagen clásica es la de un proyectil que, no mágicamente, sino cuánticamente, atraviesa una pared que le es imposible superar según la física clásica. Se puede imaginar también un coche sin suficiente energía entre dos colinas: clásicamente no podría llegar al otro lado. Pero cuánticamente, si fuera una partícula, existe una probabilidad de que atraviese esa colina a pesar de tener una energía menor a la necesaria para alcanzar el tope.

Dado que este efecto se verificaba solo con partículas muy pequeñas y en experimentos sumamente controlados, el grupo de Berkley quiso verificarlo en un conjunto grande, lo que se denomina un estado cuántico macroscópico, compuesto por muchísimas partículas. El estado cuántico macroscópico más común es el estado superconductor, que describe el comportamiento de los electrones en materiales como el imán superconductor que se encuentra en los laboratorios de resonancia magnética (FAMAF) o en cualquier resonador.

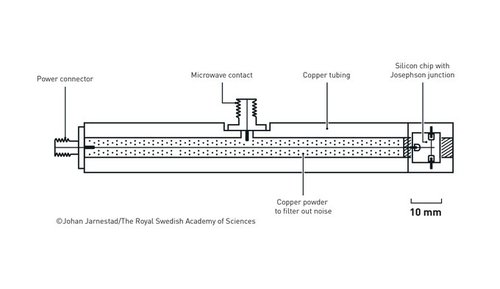

Para la prueba, se diseñó un circuito eléctrico particular que contenía un elemento superconductor que proveía este estado cuántico macroscópico. El circuito solo mantiene corriente bajo ciertas condiciones. Lo que el experimento propuso fue una situación donde no podía haber corriente clásica, ya que los electrones en ese estado cuántico macroscópico no tenían la diferencia de potencial suficiente.

Lo que los científicos demostraron es que, gracias a la aparición del efecto túnel, sí podían medir corriente. Esto sucede porque un enorme conjunto de electrones en ese estado cuántico tan particular logra atravesar distintas barreras de potencial.

De la Partícula al Qubit: La Base de la Computación Cuántica

Progresivamente, se ha logrado un control cada vez mayor sobre los electrones. En el estado superconductor, los electrones forman pares de Cooper; en lugar de comportarse individualmente, se agrupan en pares con propiedades muy específicas. Con el tiempo, se han desarrollado circuitos lo suficientemente sensibles como para controlar estos pares de Cooper de a uno. Este control es lo que permite el funcionamiento de los qubits superconductores, basados en circuitos eléctricos que contienen un material superconductor. Al controlar un par de Cooper individualmente, se obtiene una unidad de información cuántica, sentando así la base tecnológica para las computadoras cuánticas que utilizan esta arquitectura.

El Impacto del Control del Estado Cuántico

Lo que realmente transformó la perspectiva de muchos científicos fue la posibilidad de controlar un estado cuántico. Hasta los años 80, las consecuencias de la cuántica se derivaban de estudiar la energía de los sistemas y la estructura de banda de materiales (como el silicio, base de la tecnología digital). A partir de estos experimentos, se hizo evidente que se podía controlar el estado cuántico de un sistema para procesar información. Esto impulsó el desarrollo de la criptografía cuántica y su uso como memoria. La comunidad de física requirió tiempo para asimilarlo, pues se pensaba que el estado cuántico era inmanejable; el foco estaba en la energía o las mediciones, y no en las propiedades intrínsecas del estado. Este experimento demostró que el estado cuántico es manejable en el laboratorio y que, con él, se pueden desarrollar tecnologías como la criptografía o la computación.

La Consolidación del Premio Nobel y la Metrología

Esta serie de experimentos amerita el Nobel, sin duda. No obstante, el reconocimiento tardío se debe a la maduración de la tecnología, ya que el desarrollo de las tecnologías cuánticas ha sido enorme en los últimos cinco años. Tradicionalmente, la mayor influencia de la cuántica se había visto en la metrología. Por ejemplo, en Argentina, existe un laboratorio de metrología que utiliza tecnología cuántica para la calibración de instrumentos científicos y de medición muy delicados. Actualmente, no hay país que no apueste al desarrollo de tecnologías cuánticas.

El Comité Nobel tiende a esperar la madurez de las tecnologías y las consecuencias experimentales antes de otorgar el premio. Un ejemplo es el Nobel a los pioneros del Machine Learning, que se demoró hasta que la tecnología de redes neuronales estuvo madura. Los experimentos cuánticos premiados comenzaron hace 40 años; solo después de demostrar que la tecnología estaba madura y aplicable en diversas áreas, se otorgó el reconocimiento. Este Premio Nobel tiene una conexión profunda con el Nobel dado por las mediciones de entrelazamiento cuántico. Se premia algo muy fundamental: un esfuerzo de los años 80 por estudiar las bases y posibles modificaciones a los postulados de la mecánica cuántica. Este estudio de las bases profundas de la teoría sentó las bases tecnológicas que, cuatro décadas después, están modificando la forma en que se hacen las cosas en todo el mundo.

Grupos de Investigación en Argentina

En Argentina, existen grupos de vanguardia en tecnologías cuánticas:

- INTI (Buenos Aires): El grupo de metrología cuántica realiza experimentos fundamentales que utilizan tecnología cuántica para la calibración de equipamiento muy sensible. De hecho, calibran a la institución que calibra todos los instrumentos de medición de electricidad y resistencia del país.

- Centro Atómico Bariloche: Un grupo ha logrado adquirir un litógrafo y espera fabricar circuitos superconductores con la meta de producir qubits superconductores y, eventualmente, circuitos con múltiples qubits, esenciales para una computadora cuántica.

- FAMAF (UNC): Un grupo se centra en información cuántica, cuantificando qué tipo de información puede guardarse y procesarse en sistemas cuánticos. También investigan nuevos materiales para desarrollar tecnologías como la espintrónica (que podría modificar la electrónica). Además, investigan las interacciones entre machine learning y mecánica cuántica, uno de los campos híbridos más prometedores para el desarrollo de métodos de cómputo más baratos y específicos.

La Asociación Física Argentina tiene un mapa en su página web donde se localizan muchos de los grupos que trabajan en mecánica cuántica en el país, incluyendo los de qubits superconductores de Bariloche y metrología cuántica de Buenos Aires.